1人1人を大切にする、心あたたまる居場所「スタジヲなかよし体験レポート」

NPO法人渋谷なかよしぐるーぷは、障害があってもなくても、自分らしい暮らしができる社会づくりを目指して、さまざまな活動を行っています。その1つ、「スタジヲなかよし」に、私、プロボノワーカーの泉本が参加してきました。活動の様子や参加者の声などをお届けします。

「こんにちは!」「〇〇ちゃん、よく来たね!」

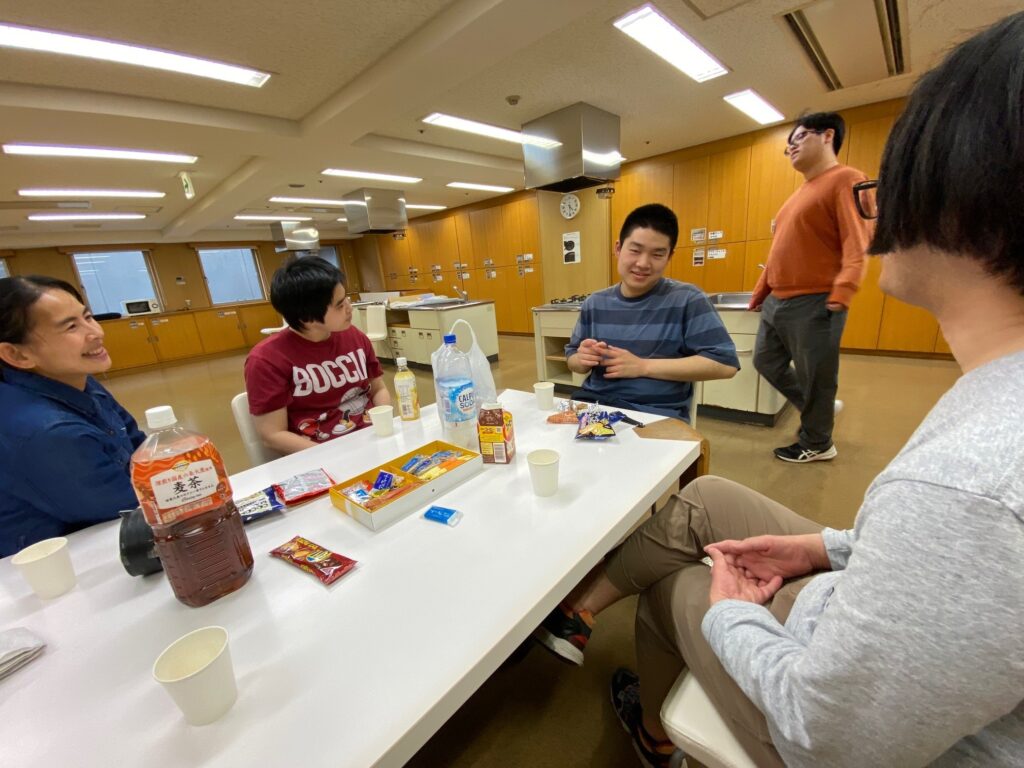

3月22日、会場に1人、また1人と参加者が集まってきました。この日参加したのは、10代から20代の方々。スタジヲなかよしに欠かさず参加している常連です。そのためか、参加者もスタッフもみんな打ち解けていて、和気あいあい雰囲気でした。

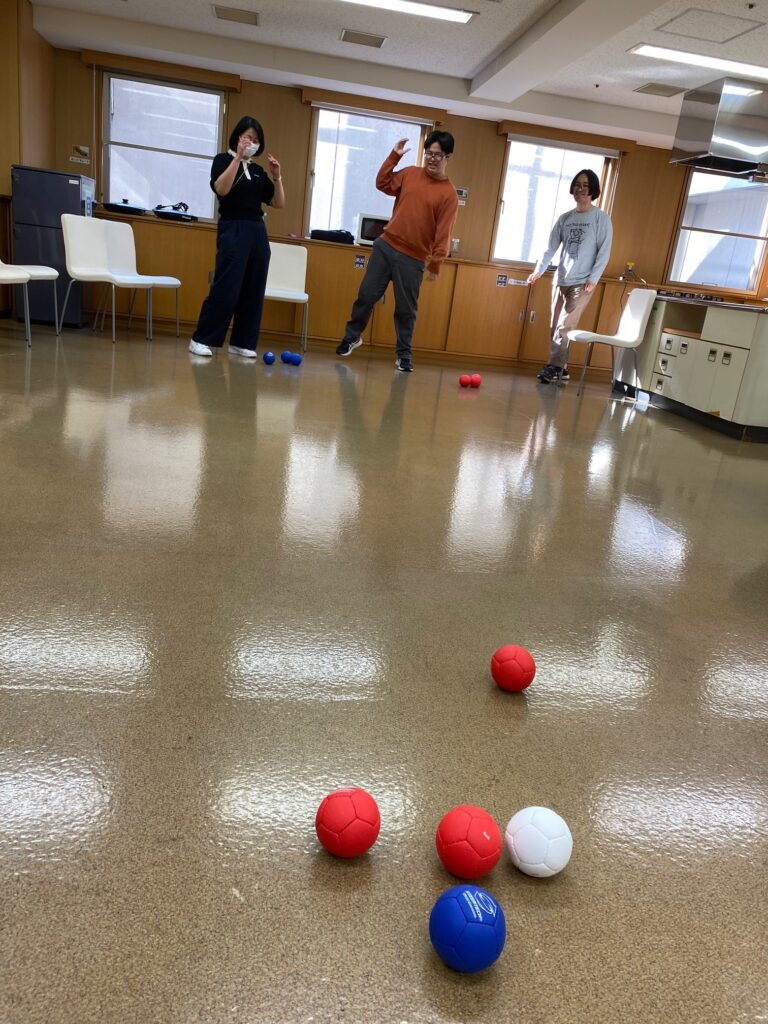

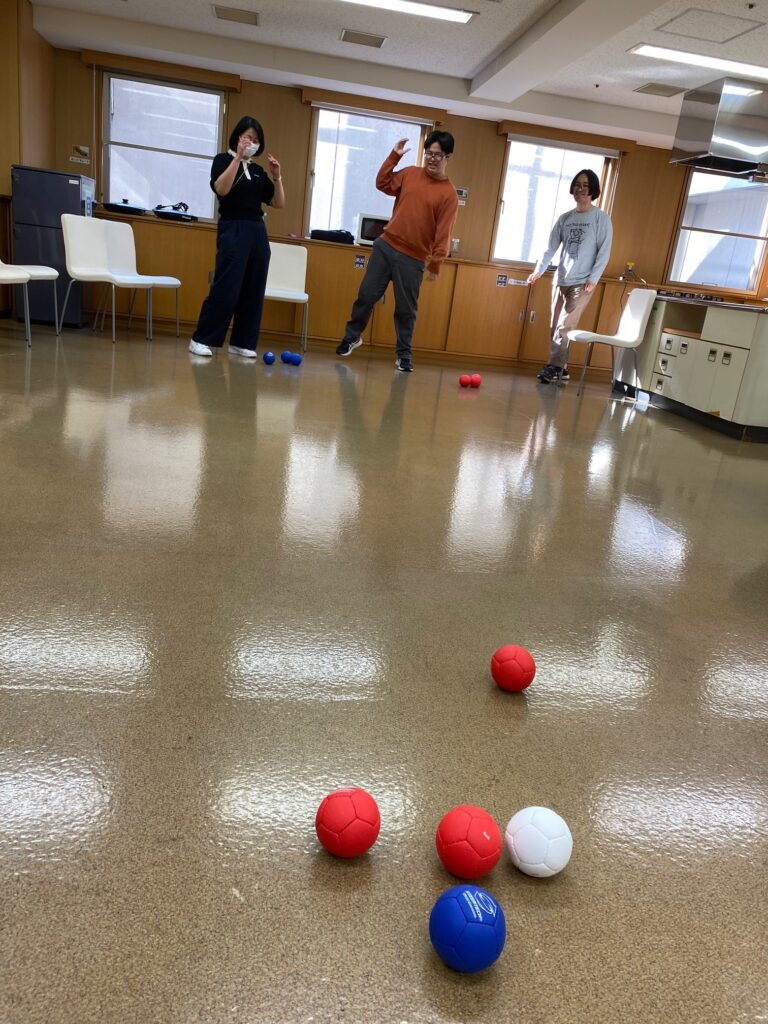

今回のプログラムは、障害のあるなしに関係なく誰もがプレイできるスポーツ「ボッチャ」です。まず始めに、参加したメンバーが好きな曲をかけて、準備体操とダンスでウォーミングアップ。ダンスは決まった振り付けは無く、みんなが自由に動きます。

体が温まってきたところで、軽くボッチャの練習をした後、2人1組になって対戦しました。

「スタジヲなかよし」にかけるスタッフの思い

スタジヲなかよしは、「子供が輝く東京応援事業」の助成金を受けて、2024年1月から毎月3回行われてきました。ボッチャだけでなく、アート、ダンスのプログラムもあります。参加しているのは知的障害・発達障害のある、お子さんから20代の人たちです。

近年、学校や企業などで障害者を受け入れる体制が整いつつあり、行政の支援サービスも増えてきました。それでもまだ十分とは言えず、社会に居場所がない人たちが多いとスタッフの大久保さんは言います。

「支援学校や施設といった行政のサービスは、ほとんどが集団生活を前提としたもの。人の多いところが苦手だったり、集団生活で人間関係を築きづらいお子さんたちは、家に引きこもりがちになります。実際に、私たち渋谷なかよしぐるーぷが運営する放課後等デイサービスにも、集団になじめず、だんだんと来られなくなるお子さんがいらっしゃいました。社会に出る機会が減ると、自分の可能性を拓くことも、成長して自立する力を養うことも難しくなってしまいます。集団が苦手なお子さんでも安心して過ごせる居場所をつくりたい。そんな思いで、少人数制のプログラム『スタジヲなかよし』を始めました」

1年にわたって活動を続ける中で、参加者に少しずつ変化が表れてきたそうです。大久保さんは続けます。

「最初は参加者同士でもめて、ギクシャクすることがありました。でも、回を重ねるにつれて、この時間をみんなで一緒に楽しもうという気持ちになってきたんだと思います。今では励ましあったり、お互いの良いところを言い合ったりする関係になってきました」

ダンスを教えているスタッフの青柳さんもまた、この活動に手応えを感じているそうです。

「ダンスには決まった振り付けは無く、音楽に合わせてみんなで自由に動くスタイルです。最初はどう踊ればいいか分からず、戸惑っている人もいましたが、活動を続けていくうちに、みんなが自由な発想で踊れるようになってきました。

ダンスは非言語コミュニケーション。言葉で伝えるのが苦手でも、一緒に同じ踊りをすれば仲良くしたいことが伝わりますし、お互いの踊りを見て『すごいな』と認め合うことができます。参加者同士が自然に仲良くなってきたことも大きな成果だと感じています」

ポジティブな言葉だけが聞こえてくる居場所

さて、話をボッチャに戻しましょう。

私も参加者の女性とペアを組んで、ボッチャに挑戦しました。スポーツが苦手な私は、ボールが狙ったところにいかず、何度も失敗。これが一般的なスポーツの場だと「あーあ」という落胆の声が出るところでしょう。

でも、ここでは違いました。「投げ方に勢いがありましたね」とスタッフのみなさんが褒めてくれたのです。スタッフは他の人にも「いいところを狙っているね」「スピード感があっていいよ!」と声をかけていて、ネガティブな言葉は一切聞こえてきません。

ボッチャ競技中、疲れて休む人やふらっとその場を離れる人がいても、無理に引き戻さず、見守る場面も見られました。決められた型にはめようとせず、1人1人のペースを大切にする。良いところを見つける。すごくあたたかい雰囲気が心地よくて、私もみなさんと一緒に思い切り楽しむことができました。

早くも活動再開を待ち望む声が…

残念なことに、スタジヲなかよしは今回が最終回。新たに助成金を得るなど、活動資金を確保しなければ活動の再開が難しいそうです。

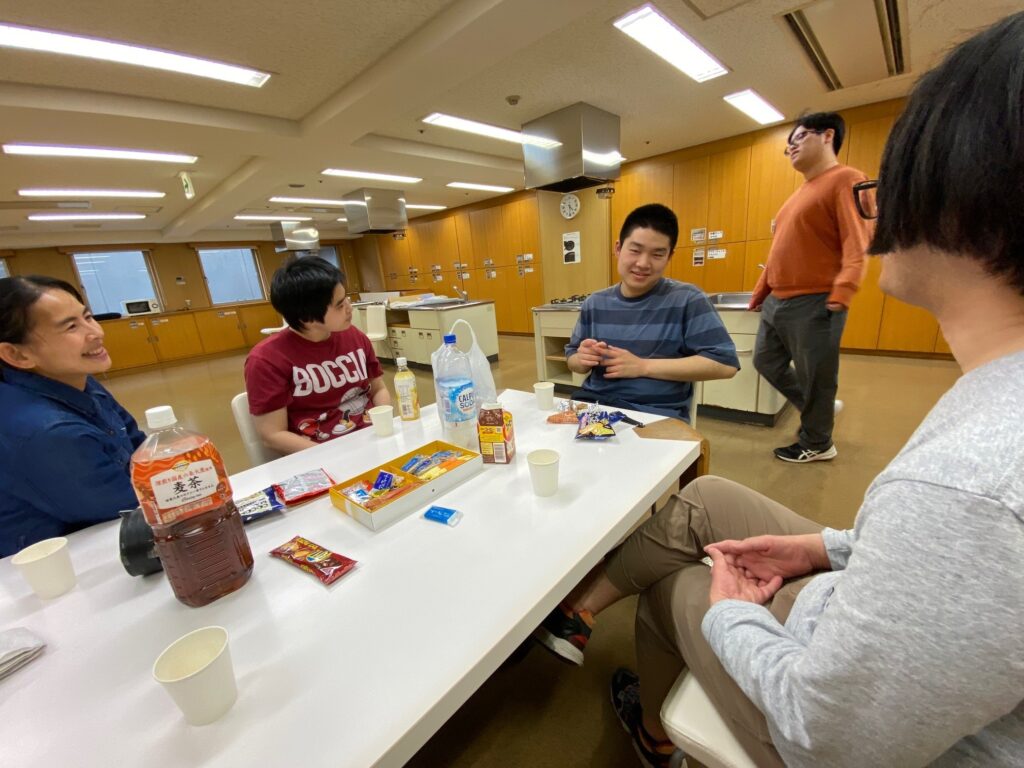

1年間の感想を参加者に聞いてみました。

「ボッチャも、ダンスも、アートも、全部楽しかった。友達もできました。またみんなで集まりたい」(10代 男性)

「ボッチャのマネージャーになってねってスタッフの人に言われてから、毎回、一番早く来ていました。私、がんばってきたなって思います。今回で最後なのがすごく悲しい。今度はみんなで料理をやってみたいです」(20代 女性)

みなさんが「楽しかった」と生き生きとした表情で話してくれました。保護者の方からも、活動再開を待ち望む声が聞かれました。その理由を聞くと―。

「少し前まで、人の言うことを聞けなかった息子が、人の話を聞き、注意されたら自分の行動を振り返るようになってきました。スタッフのみなさんが、息子にも分かるよう優しく注意してくれたり、新しいことをやってみようと提案してくれたり、息子の特性に合わせて接してくれたおかげだと思っています。私自身、息子との関係に悩んだ時もありましたけど、スタッフのみなさんを見て、『こんなふうに接していけばいいんだな』とヒントをもらいました。本当に助かりました。アートのプログラムで、息子が絵を描く楽しさに目覚めたのも良かったですね。私も息子と一緒に気楽に楽しめる居場所ができて、うれしかったです」(母親)

「娘はスタッフのみなさんに見守られながら、いろんな人と関わることで成長できたんだと思います。少し前まで、娘が年下の子を気遣うとか、誰かのために行動するなんて思いもしませんでしたから。娘の成長ぶりに、本当に驚いています。集団が苦手な子でも、落ち着いて人と関われる場は他になかなかありませんので、ぜひ活動を続けていただきたいと思います」(父親)

1人1人を大切にしてくれる、心地よい環境の中で、いろんなことにチャレンジしながら、一歩ずつ成長できる。保護者も一息つけて、普段の子育てを見直し、親子関係をより良くするきっかけがつかめる。スタジヲなかよしは、そんな居場所だと感じました。

障害があってもなくても、誰もが自分の可能性を伸ばし、自分らしく生きられる世の中をつくるためには、スタジヲなかよしのような活動が必要ではないでしょうか。活動の再開を私も心から願っています。

1人1人を大切にする、心あたたまる居場所「スタジヲなかよし体験レポート」

NPO法人渋谷なかよしぐるーぷは、障害があってもなくても、自分らしい暮らしができる社会づくりを目指して、さまざまな活動を行っています。その1つ、「スタジヲなかよし」に、私、プロボノワーカーの泉本が参加してきました。活動の様子や参加者の声などをお届けします。

「こんにちは!」「〇〇ちゃん、よく来たね!」

3月22日、会場に1人、また1人と参加者が集まってきました。この日参加したのは、10代から20代の方々。スタジヲなかよしに欠かさず参加している常連です。そのためか、参加者もスタッフもみんな打ち解けていて、和気あいあい雰囲気でした。

今回のプログラムは、障害のあるなしに関係なく誰もがプレイできるスポーツ「ボッチャ」です。まず始めに、参加したメンバーが好きな曲をかけて、準備体操とダンスでウォーミングアップ。ダンスは決まった振り付けは無く、みんなが自由に動きます。

体が温まってきたところで、軽くボッチャの練習をした後、2人1組になって対戦しました。

「スタジヲなかよし」にかけるスタッフの思い

スタジヲなかよしは、「子供が輝く東京応援事業」の助成金を受けて、2024年1月から毎月3回行われてきました。ボッチャだけでなく、アート、ダンスのプログラムもあります。参加しているのは知的障害・発達障害のある、お子さんから20代の人たちです。

近年、学校や企業などで障害者を受け入れる体制が整いつつあり、行政の支援サービスも増えてきました。それでもまだ十分とは言えず、社会に居場所がない人たちが多いとスタッフの大久保さんは言います。

「支援学校や施設といった行政のサービスは、ほとんどが集団生活を前提としたもの。人の多いところが苦手だったり、集団生活で人間関係を築きづらいお子さんたちは、家に引きこもりがちになります。実際に、私たち渋谷なかよしぐるーぷが運営する放課後等デイサービスにも、集団になじめず、だんだんと来られなくなるお子さんがいらっしゃいました。社会に出る機会が減ると、自分の可能性を拓くことも、成長して自立する力を養うことも難しくなってしまいます。集団が苦手なお子さんでも安心して過ごせる居場所をつくりたい。そんな思いで、少人数制のプログラム『スタジヲなかよし』を始めました」

1年にわたって活動を続ける中で、参加者に少しずつ変化が表れてきたそうです。大久保さんは続けます。

「最初は参加者同士でもめて、ギクシャクすることがありました。でも、回を重ねるにつれて、この時間をみんなで一緒に楽しもうという気持ちになってきたんだと思います。今では励ましあったり、お互いの良いところを言い合ったりする関係になってきました」

ダンスを教えているスタッフの青柳さんもまた、この活動に手応えを感じているそうです。

「ダンスには決まった振り付けは無く、音楽に合わせてみんなで自由に動くスタイルです。最初はどう踊ればいいか分からず、戸惑っている人もいましたが、活動を続けていくうちに、みんなが自由な発想で踊れるようになってきました。

ダンスは非言語コミュニケーション。言葉で伝えるのが苦手でも、一緒に同じ踊りをすれば仲良くしたいことが伝わりますし、お互いの踊りを見て『すごいな』と認め合うことができます。参加者同士が自然に仲良くなってきたことも大きな成果だと感じています」

ポジティブな言葉だけが聞こえてくる居場所

さて、話をボッチャに戻しましょう。

私も参加者の女性とペアを組んで、ボッチャに挑戦しました。スポーツが苦手な私は、ボールが狙ったところにいかず、何度も失敗。これが一般的なスポーツの場だと「あーあ」という落胆の声が出るところでしょう。

でも、ここでは違いました。「投げ方に勢いがありましたね」とスタッフのみなさんが褒めてくれたのです。スタッフは他の人にも「いいところを狙っているね」「スピード感があっていいよ!」と声をかけていて、ネガティブな言葉は一切聞こえてきません。

ボッチャ競技中、疲れて休む人やふらっとその場を離れる人がいても、無理に引き戻さず、見守る場面も見られました。決められた型にはめようとせず、1人1人のペースを大切にする。良いところを見つける。すごくあたたかい雰囲気が心地よくて、私もみなさんと一緒に思い切り楽しむことができました。

早くも活動再開を待ち望む声が…

残念なことに、スタジヲなかよしは今回が最終回。新たに助成金を得るなど、活動資金を確保しなければ活動の再開が難しいそうです。

1年間の感想を参加者に聞いてみました。

「ボッチャも、ダンスも、アートも、全部楽しかった。友達もできました。またみんなで集まりたい」(10代 男性)

「ボッチャのマネージャーになってねってスタッフの人に言われてから、毎回、一番早く来ていました。私、がんばってきたなって思います。今回で最後なのがすごく悲しい。今度はみんなで料理をやってみたいです」(20代 女性)

みなさんが「楽しかった」と生き生きとした表情で話してくれました。保護者の方からも、活動再開を待ち望む声が聞かれました。その理由を聞くと―。

「少し前まで、人の言うことを聞けなかった息子が、人の話を聞き、注意されたら自分の行動を振り返るようになってきました。スタッフのみなさんが、息子にも分かるよう優しく注意してくれたり、新しいことをやってみようと提案してくれたり、息子の特性に合わせて接してくれたおかげだと思っています。私自身、息子との関係に悩んだ時もありましたけど、スタッフのみなさんを見て、『こんなふうに接していけばいいんだな』とヒントをもらいました。本当に助かりました。アートのプログラムで、息子が絵を描く楽しさに目覚めたのも良かったですね。私も息子と一緒に気楽に楽しめる居場所ができて、うれしかったです」(母親)

「娘はスタッフのみなさんに見守られながら、いろんな人と関わることで成長できたんだと思います。少し前まで、娘が年下の子を気遣うとか、誰かのために行動するなんて思いもしませんでしたから。娘の成長ぶりに、本当に驚いています。集団が苦手な子でも、落ち着いて人と関われる場は他になかなかありませんので、ぜひ活動を続けていただきたいと思います」(父親)

1人1人を大切にしてくれる、心地よい環境の中で、いろんなことにチャレンジしながら、一歩ずつ成長できる。保護者も一息つけて、普段の子育てを見直し、親子関係をより良くするきっかけがつかめる。スタジヲなかよしは、そんな居場所だと感じました。

障害があってもなくても、誰もが自分の可能性を伸ばし、自分らしく生きられる世の中をつくるためには、スタジヲなかよしのような活動が必要ではないでしょうか。活動の再開を私も心から願っています。

なかよしぐるーぷは、東京都渋谷区で学校や事業所への送迎や外出支援、障害のある子どもたちの学童、緊急事態発生時の宿泊提供など、毎月延べ150人以上の暮らしを支えています。

行政からの給付金収入だけでは団体の運営は難しく、ぜひみなさまのご寄付をお願いします。Amazon欲しいものリストもやっています!

なかよしぐるーぷは、東京都渋谷区で学校や事業所への送迎や外出支援、障害のある子どもたちの学童、緊急事態発生時の宿泊提供など、毎月延べ150人以上の暮らしを支えています。行政からの給付金収入だけでは団体の運営は難しく、ぜひみなさまのご寄付をお願いします。Amazon欲しいものリストもやっています!

なかよしぐるーぷは、東京都渋谷区で学校や事業所への送迎や外出支援、障害のある子どもたちの学童、緊急事態発生時の宿泊提供など、毎月延べ150人以上の暮らしを支えています。

行政からの給付金収入だけでは団体の運営は難しく、ぜひみなさまのご寄付をお願いします。Amazon欲しいものリストもやっています!

なかよしぐるーぷは、東京都渋谷区で学校や事業所への送迎や外出支援、障害のある子どもたちの学童、緊急事態発生時の宿泊提供など、毎月延べ150人以上の暮らしを支えています。行政からの給付金収入だけでは団体の運営は難しく、ぜひみなさまのご寄付をお願いします。Amazon欲しいものリストもやっています!